羽車の100年と10のエピソード

株式会社 羽車は、1918年(大正7年)に大阪で創業しました。 大正、昭和、そして平成へと続いてきた羽車の歴史をご紹介します。

エピソード1 新しいもの好きの創業者 杉浦 敬二郎

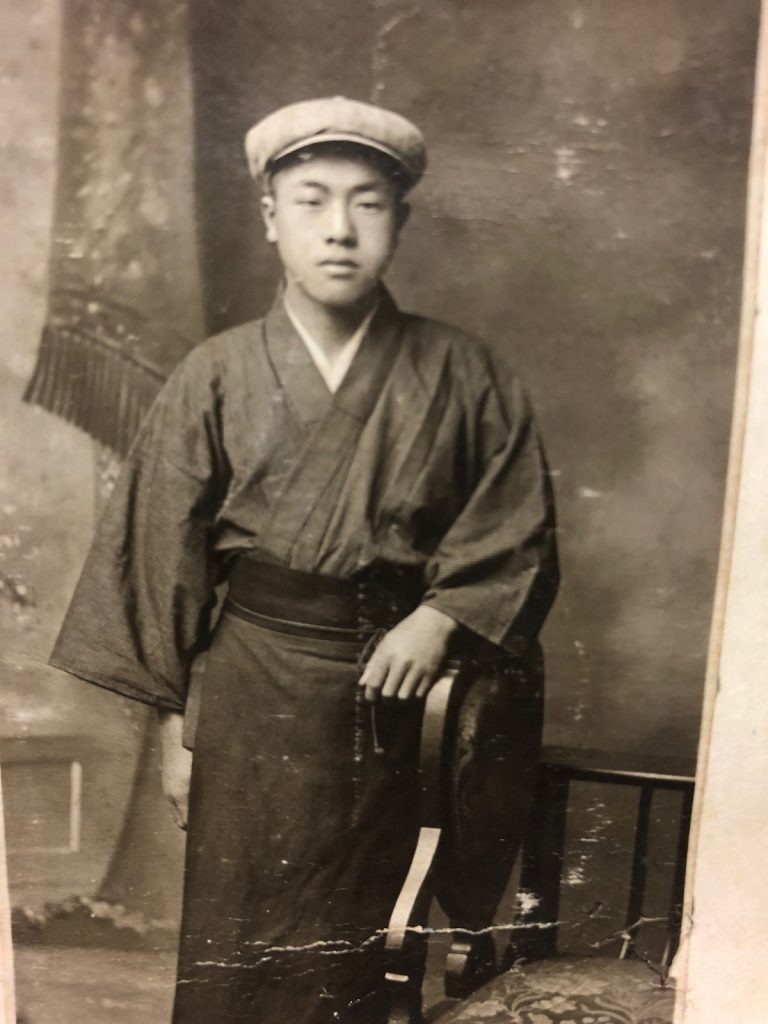

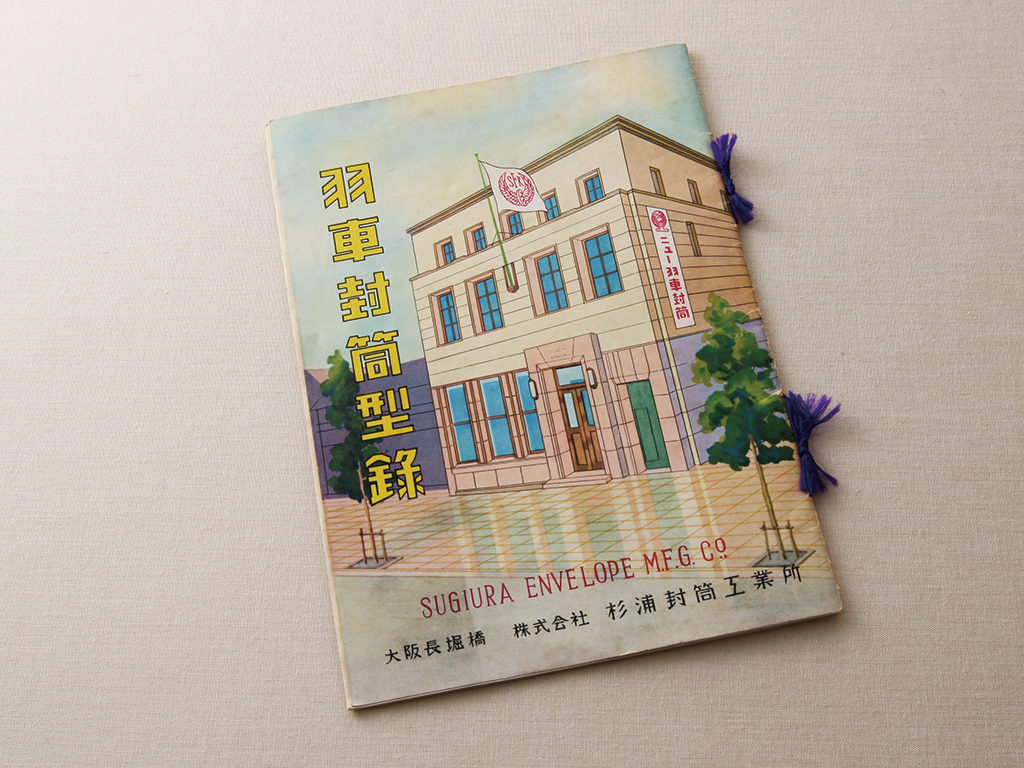

羽車の創業者 杉浦 敬二郎(写真右)は、小学校卒業~23歳まで札幌の紙商社に丁稚奉公していました。その後大阪に戻った敬二郎は1918年(大正7年)、25歳の時に封筒・のし袋・荷札などの製造会社「杉浦封筒工業所」を起業しました。

丁稚奉公時代の創業者。紙の知見を得て、大阪で起業した。

「羽車(ハグルマ)」という商標は、世界中に手紙を届けることができる、飛行機(羽)と鉄道(車)をイメージして制定されました。創業と同じ1918年には、ネオ・ルネッサンス様式の大阪市中央公会堂が竣工。そのモダンなデザインは商標に大きな影響を与えました。

その後大阪は「大大阪」と呼ばれる時代を迎え、文化・芸術・産業の中心として発展を遂げました。

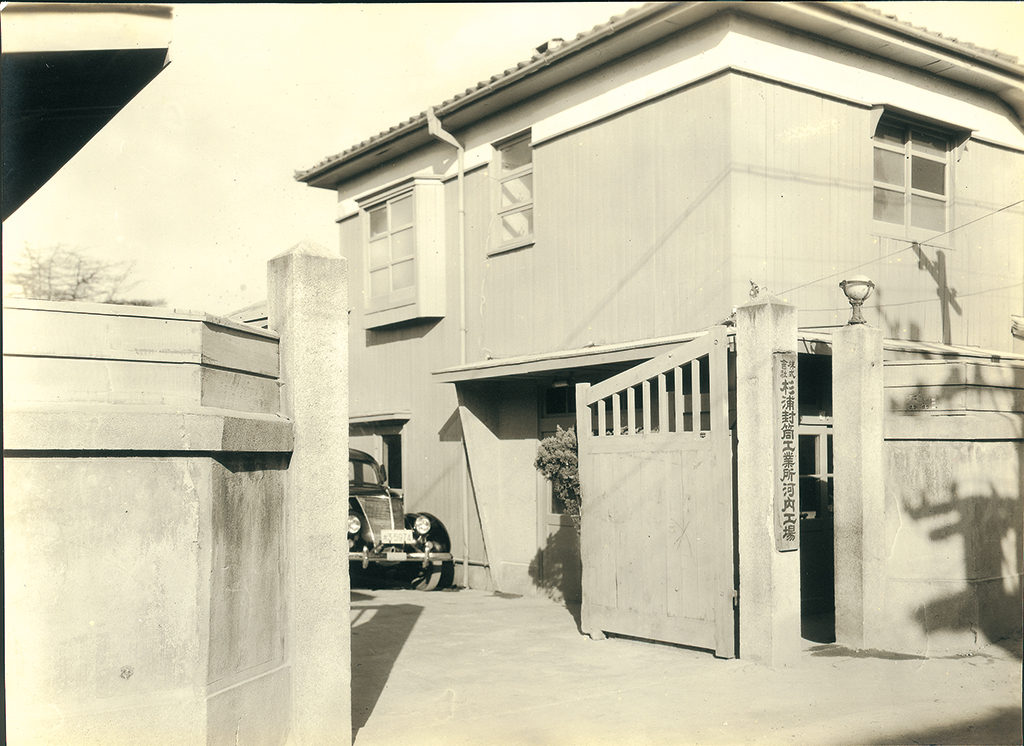

敬二郎の愛車は、当時大阪に2台しかなかった1935年型フォード。 民間飛行機が就航するといち早く試乗会に参加するなど、好奇心旺盛な人柄でした。

エピソード2 昭和初期 手作業中心の封筒工場

1935~40年(昭和10~15年)頃の大阪松原工場 仕上げ工程の様子。

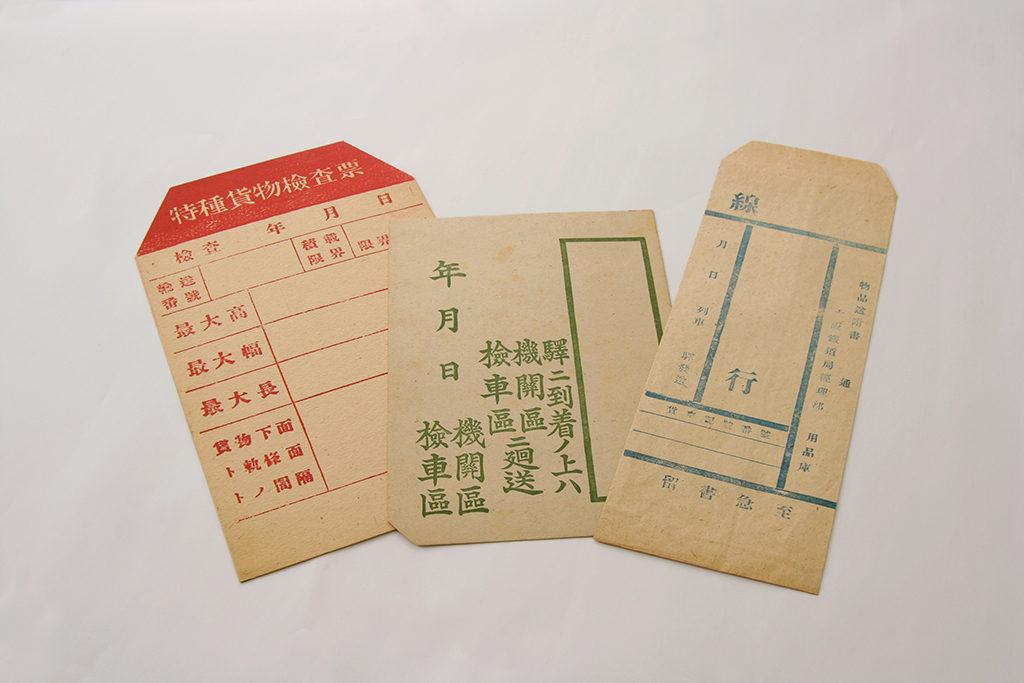

当時の機械は紙の断裁機と抜き機が中心で、封筒に仕上げるのは内職の手作業。機械貼りより仕上がりがよいと言われていました。この頃段ボール箱はなかったため、完成した封筒は100枚ずつ紙の帯で綴じ、互い違いに重ねて包装紙で包んでいました。封筒は、学生生協や国鉄などに納品されていました。

1940年前後に羽車で製造した荷札封筒。現在の宅急便の送り状のような役割だった。

当時、手紙は大切な通信手段でした。軍需品として景気もよく、第二次世界大戦以前は、東南アジア・南アフリカなど海外にも輸出されていました。

エピソード3 1945年3月 大阪営業所 焼失

第二次世界大戦の末期、大阪は何度となく空襲を受けました。1945年(昭和20年)3月の空襲では、末吉橋通り(現在の長堀橋)にあった大阪営業所が焼失。念願の大阪営業所竣工から、わずか3年後のことでした。戦後の混乱の中、業務の再開にはまず営業所の再建からスタートしなければなりませんでした。この1954年(昭和29年)のカタログには、焼失前の営業所が描かれています。

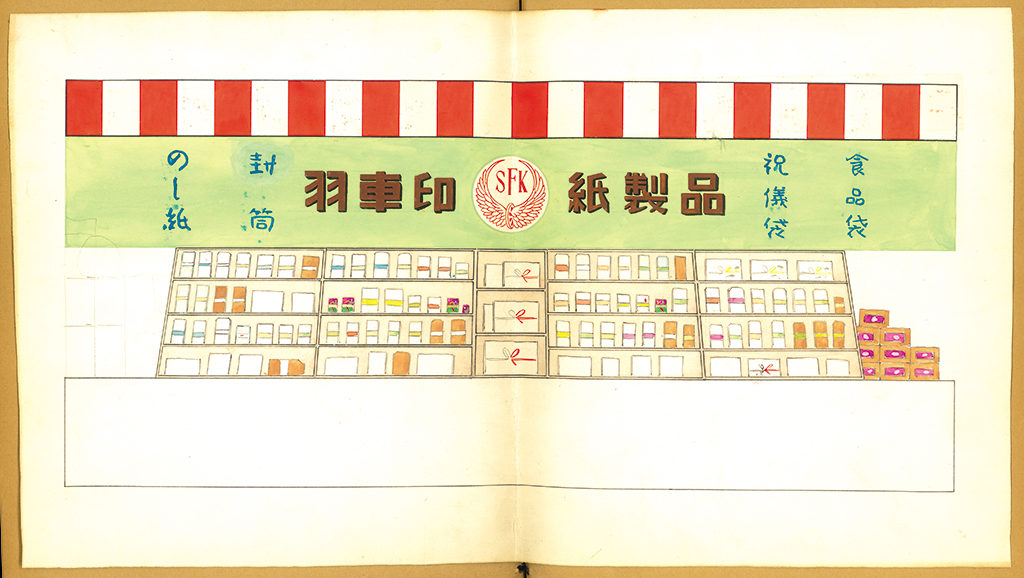

戦後復活した見本市ブースのイメージ図。

1947年(昭和22年)に大阪営業所を再建。その3年後には、戦前から続く文具紙製品の見本市が復活しました。

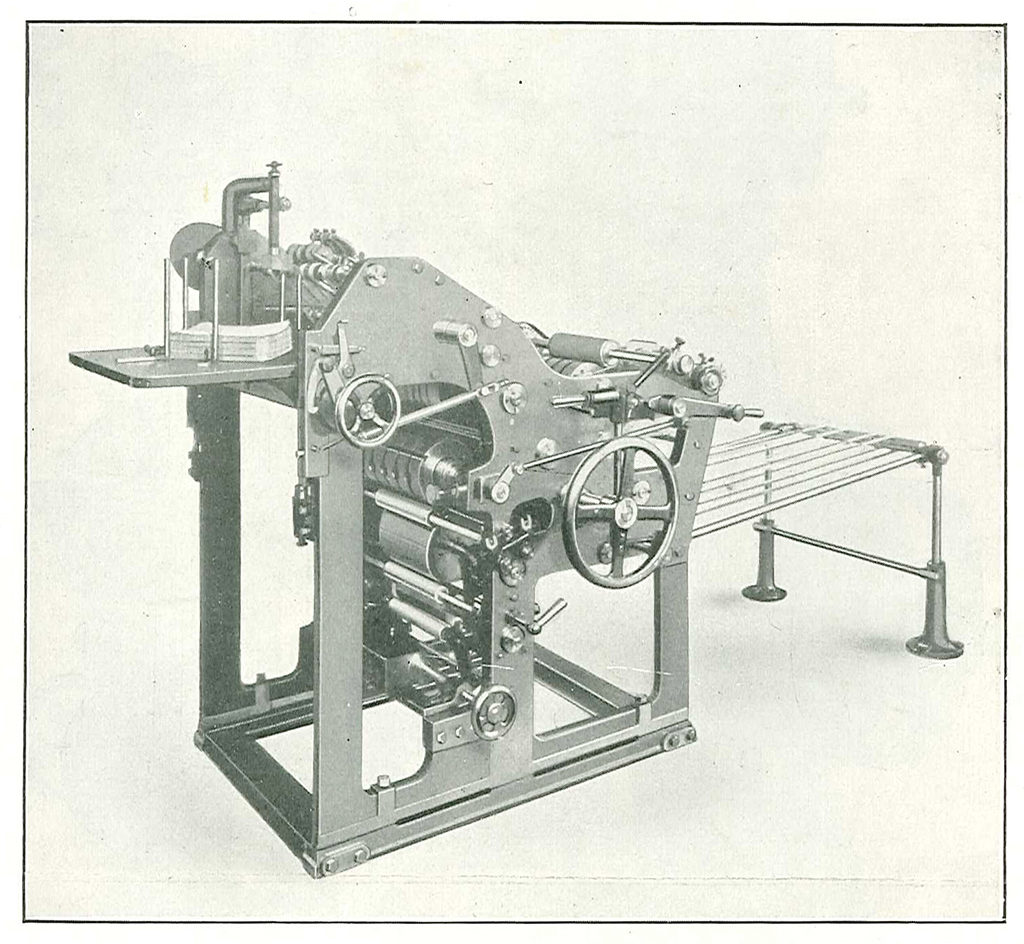

アイディアマンだった敬二郎は、内容物が見えない封筒の開発や、海外から洋形封筒の製袋機を導入するなど、新しいことを次々と取り入れました。

1955年(昭和30年)創業者 敬二郎は50歳の若さで亡くなり、当時学生だった敬久(現会長)が事業を引き継ぎました。

エピソード4 封筒にJIS規格導入

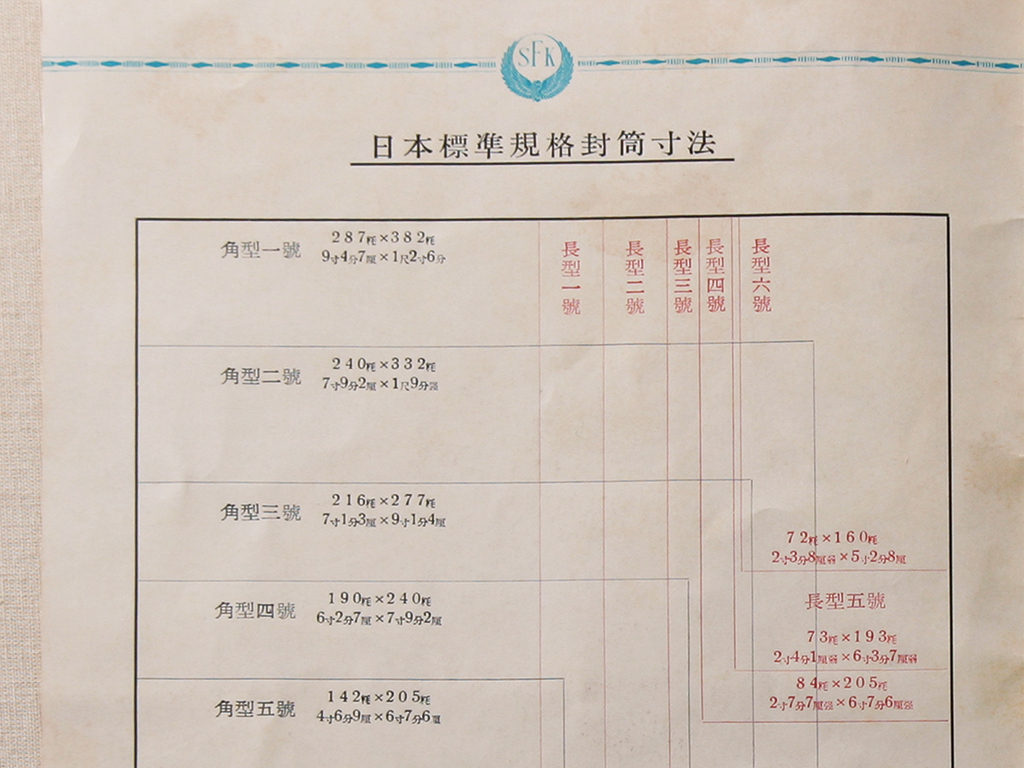

1954年のカタログにある寸法表。mm(ミリメートル)と日本の単位(寸・分・厘)が併記されている。

東京オリンピックが開かれた1964年(昭和39年)は、日本の戦後復興と経済成長を示す、象徴的な年。封筒にも工業用品としての品質とサイズの統一化が図られました。羽車は、1967年に封筒業界初のJIS認可を受け、国内8社の封筒メーカーとともに国内のスタンダードを確立。その後敬久は、長くJIS審議委員を務めることになりました。

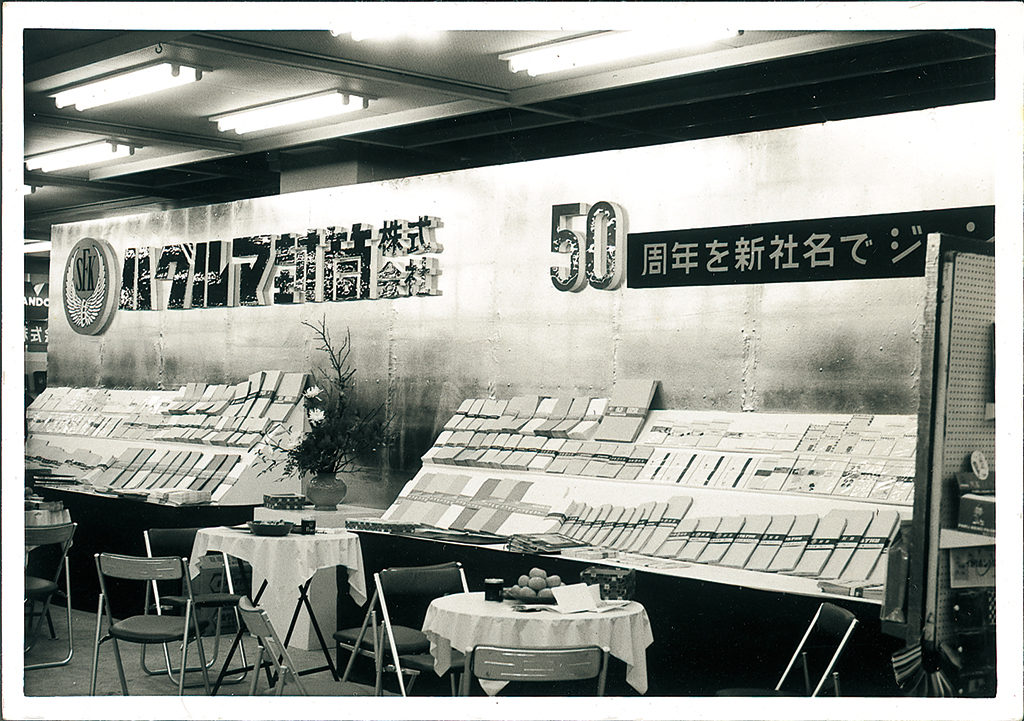

エピソード5 創業50周年 社名変更

1969年(昭和44年)、50周年を機に「杉浦封筒工業所」から「ハグルマ封筒株式会社」へ社名を変更しました。ハグルマは、商品を羽(飛行機)と車(車輪)で世界に届けたいとした、創業時からの商標。敬久は「きっと創業者は、個人名のよりも「羽車」の商品を広めたいと思っていたはず」と考えて、社名変更に踏み切りました。

1970年代、まだ封筒は白か茶が主流だった時代に、いち早くカラー封筒を導入。企業や自治体で使われる封筒に、色による区別や演出がされるようになっていきます。

1984年(昭和59年)には、社内に印刷会社「ウイング株式会社」を設立しました。当時、封筒メーカーは封筒製造までを担当し、印刷は印刷会社が行っていましたが、仕上がった封筒に社内で印刷を施すことにより、小ロットで早く納めることができるようになりました。

エピソード6 HAPPER(封筒の1枚売り)をスタート

HAPPER(ハッパ―)システムとは、端売りの「は」とPAPERを組み合わせた造語。羽車では1997年(平成9年)から、カラフルな封筒やはがきサイズのカードなどを、1枚から販売するサービスをスタートしました。

多様なニーズ合わせ、風合いのよい特殊紙を使用し、200種類を超える商品を展開。この多品種の既製品+オリジナル加工を施す「HAGURUMA ORDER PRINTING」(社内通称 HOP ホップ)は、その後の羽車のメインサービスへと成長しました。

エピソード7 初めての小売店をオープン

1999年(平成11年)インターネット通販で、個人向け手紙用品店「ウイングド・ウィール」を設立。その後1年ほどかけて理想の店舗を探し、2001年7月、表参道の裏通りに初の路面店をオープンしました。羽車にとっては、初の小売店でもありました。個人向けの便箋・名刺・ウエディングの招待状などをショーケースに並べ、上質な商品にオリジナルオーダーで印刷加工ができるサービスを始めました。多くのお客様にご支持いただき、2018年で17周年を迎えました。

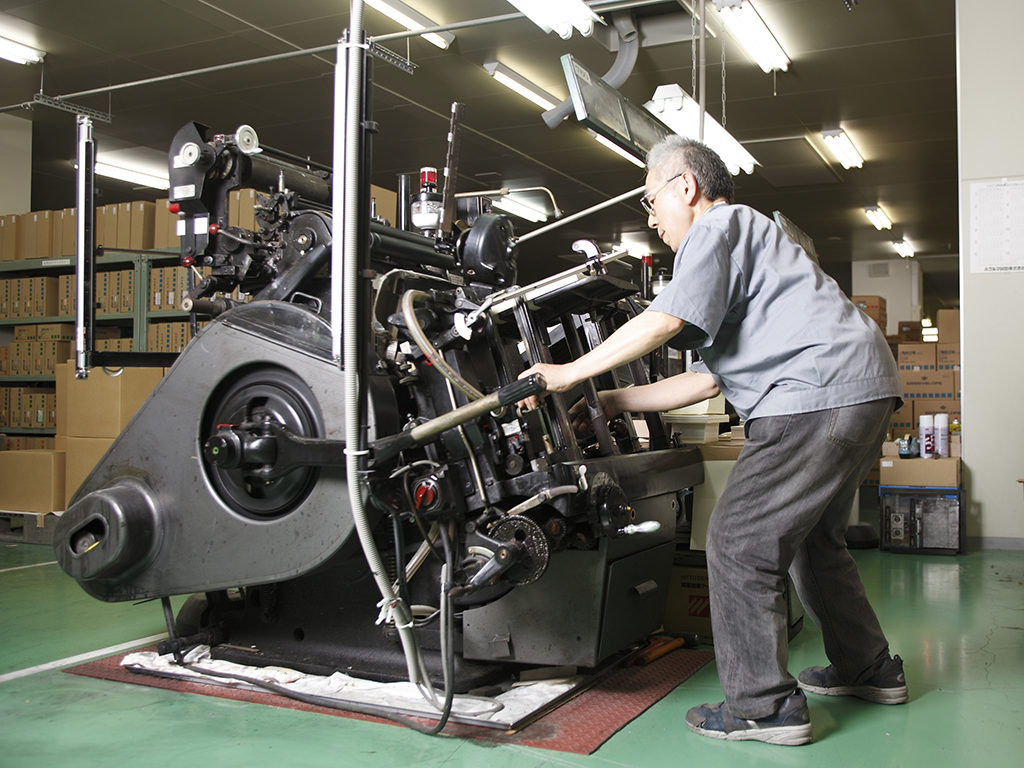

エピソード8 ドイツ製 活版印刷機の導入

2006年(平成18年)、アナログな雰囲気であたたかみのある印刷ができる活版印刷機を導入しました。記念すべき1号機は、1台の活版印刷機と、そのデモンストレーションを行なった職人さんとの出会いから始まりました。正確な加工技術と無駄のない動きに感動した代表の杉浦が、定年を迎える職人さんにお願いし、愛用の機械と一緒に羽車に来てもらうことになりました。

活版印刷やボーダード加工(縁取り加工)など職人によるアナログな加工は、イメージを大切にする名刺や案内状などの商品づくりに欠かせない加工メニューになりました。

アナログな加工を施したカードや封筒は、2009年ドイツのペーパーワールド見本市をはじめ、NY、パリなど、海外見本市に出展しました。

エピソード9 本社・工場を堺市に移転

2010年(平成22年)松原市の本社工場、物流センター、輪転機のある三宅工場、そして大阪市内の営業所と、4拠点に分かれていた事業所を堺市の本社1ヶ所に集約しました。これにより、業務の効率が大幅に改善。職場環境の改善にも取り組み、より働きやすい環境が整いました。

新しくなった社屋では、工場見学会や地域交流イベント 紙を楽しむ「かるた市」などを開催し、たくさんのお客様をお迎えしています。

エピソード10 株式会社 羽車に社名変更 そして創業100周年へ

2015年(平成27年)、社名を「株式会社 羽車」に変更しました。社名から「封筒」という言葉を外し、さらに広く紙製品の提案に挑戦してゆく意味も込められました。

2018年(平成30年)10月、株式会社 羽車は創業100年を迎えました。 これからも個性を演出する紙製品の製造を続けてまいります。

株式会社 羽車 100年の歩み

- 1871年(明治 4年)

- 日本に初めて近代郵便制度が導入

- 1918年(大正 7年)

- 杉浦 敬二郎 大阪船場に「杉浦封筒工業所」創業

- 1936年(昭和11年)

- 株式会社を設立

- 1939年(昭和14年)

- 第二次世界大戦 勃発

- 1941年(昭和16年)

- 大阪営業所 開設

- 1945年(昭和20年)

- 空襲により大阪営業所が焼失

- 1947年(昭和22年)

- 大阪営業所を再建

- 1955年(昭和30年)

- 創業者敬二郎 死去 敬久が事業を引継ぐ

- 1964年(昭和39年)

- 封筒にJIS規格が導入

東京オリンピック開催 - 1969年(昭和44年)

- 創業50周年「ハグルマ封筒株式会社」へ社名変更

- 1979年(昭和54年)

- 杉浦 敬久 代表取締役社長就任

- 1984年(昭和59年)

- 印刷会社設立

- 1995年(平成 7年)

- 阪神・淡路大震災

- 1997年(平成 9年)

- HAPPER(特殊紙封筒の1枚売り)を開始

- 1998年(平成10年)

- ホームページ開設

- 1999年(平成11年)

- 手紙用品専門店「ウイングド・ウィール」設立

- 2001年(平成13年)

- 「ウイングド・ウィール表参道」オープン

- 2002年(平成14年)

- オリジナル紙素材「コットンペーパー」開発

- 2004年(平成16年)

- 「ウイングド・ウィール心斎橋」オープン

- 2006年(平成18年)

- 杉浦 敬久 代表取締役会長就任

杉浦 正樹 代表取締役社長就任

活版印刷機導入 - 2009年(平成21年)

- 海外見本市「ペーパーワールド」単独出展

- 2010年(平成22年)

- 本社を堺市に移転

- 2015年(平成27年)

- 「株式会社 羽車」へ社名変更

- 2018年(平成30年)

- 10月 創業100年